多くの食材の中から食材を選ぶのは難しいのでHPで検索を掛けて組み立てる、これなら出来ると思いませんか。だってさ!皆さそうやって来ているんだから。肝心なのは、人の体は食べた物からできているということです。栄養が足りないと必ず副作用が起きてきます。時間をかけてじわじわと感じるようになります。怖いですね~。医者や学者でさえもわからないことです。私たちの体を制御できるのは唯一食べ物だけなのです。今から実行しなければ、将来あなたの体がどうなるかわからないのです。やればできる、やらねばならないのです。私の開発中のアプリを使って、皆さんが食事管理を行えるようになります。◯ 食事管理アプリは、皆さんの血液を採取し、データベースに保存します。そのデータをもとに献立や食材の組み合わせを自動的に計算します。これはレセプトの電子カルテのようなものです。このアプリを使えば、栄養士がいなくても自分で食事管理ができるのです。

注目はPFCバランスと自分と家族の状態が一番肝心です

詳しい説明は献立を作成しながらお話ししていきましょう、私のアプリの機能もドンドン向上して行くとおもいます。

献立を考えるポイントは?

バランスのよい献立の立て方

- 主食や主菜から決める

- 色やバランスを踏まえて副菜を考える

- 副菜にはない食材で汁物を考える

- 果物や乳製品を取り入れる

- 季節の旬や行事を反映する

- 調理工程の手間や金額も踏まえる

- 代替食が重複しないようにする

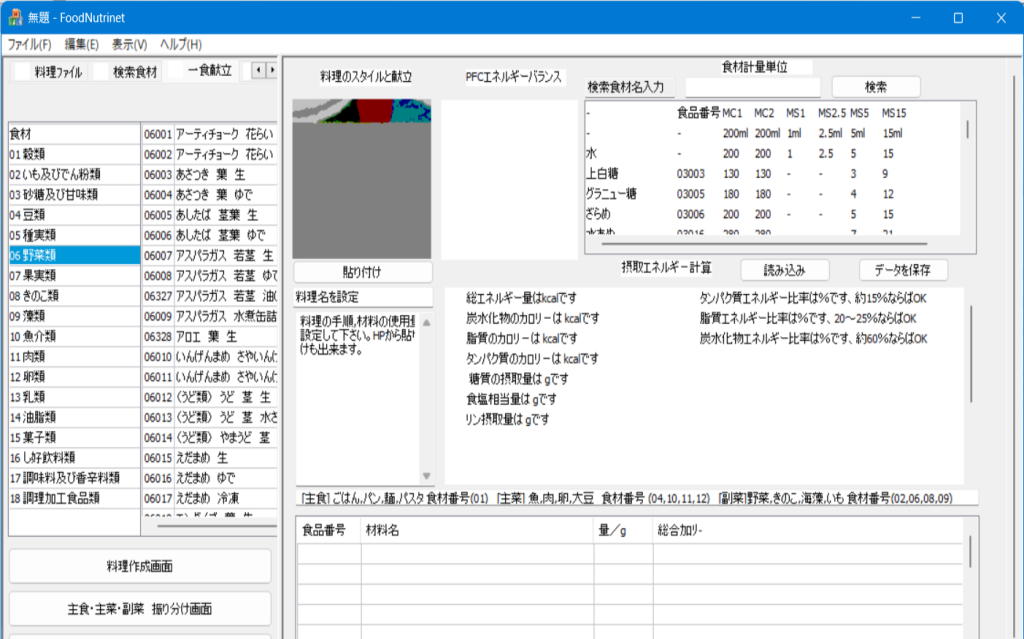

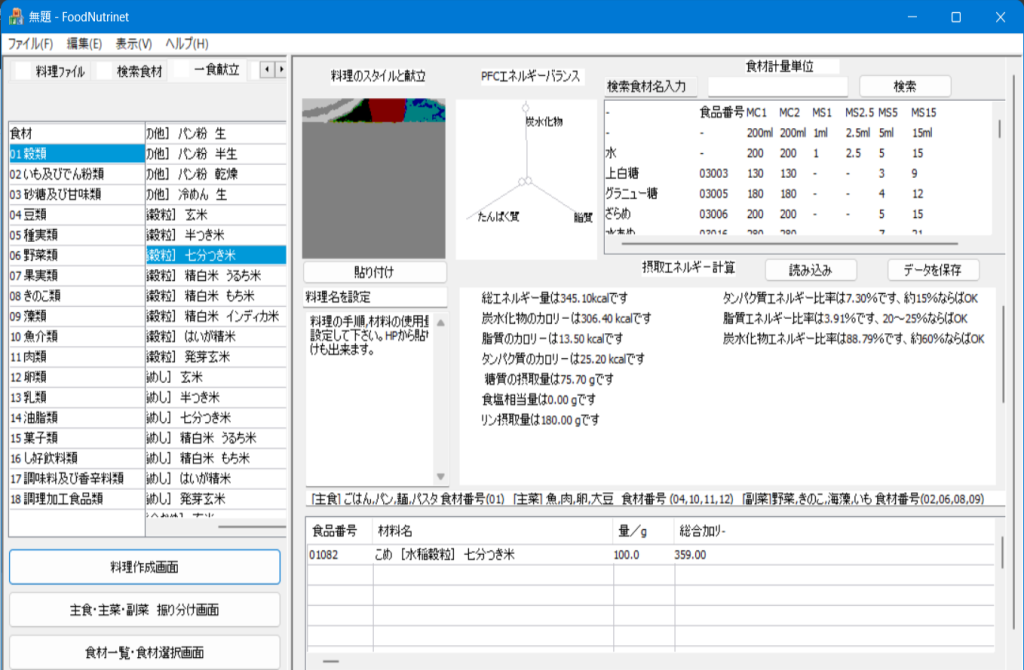

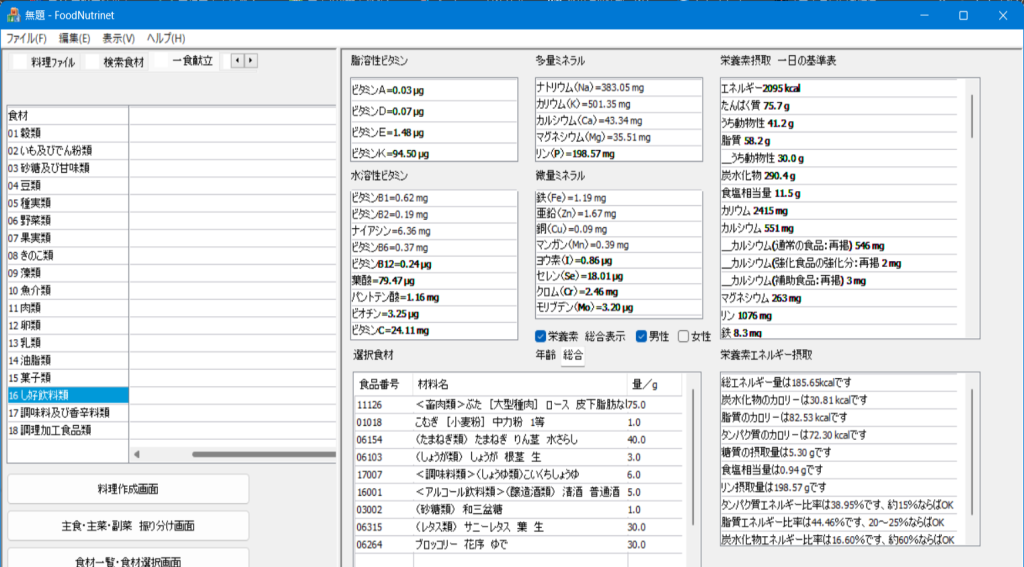

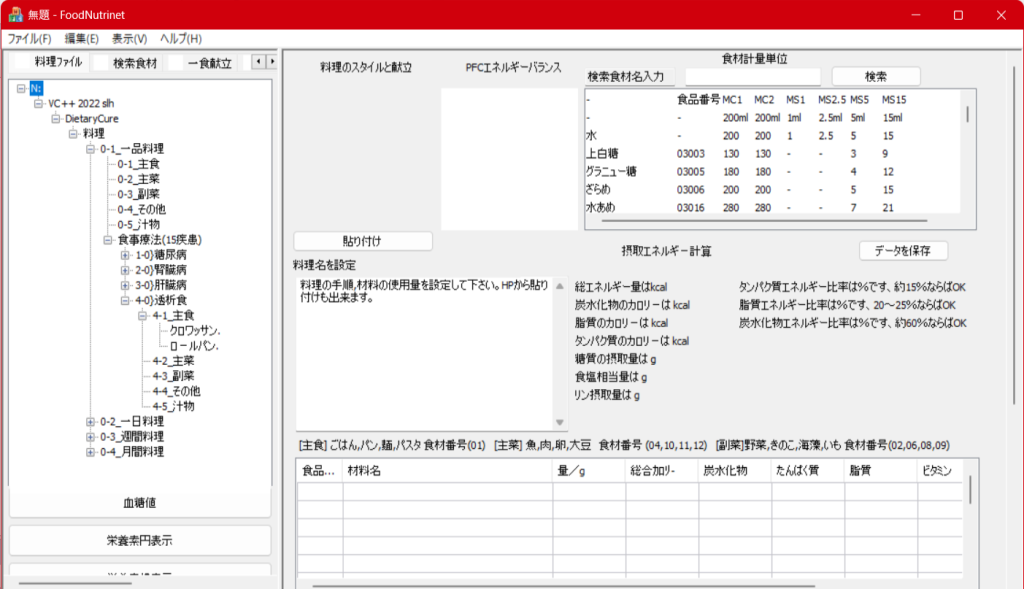

項目別に自動的に振替てくれる、例えば主食・主菜・副菜です

左側には穀類(主食)・主菜(肉・魚)・副菜(海藻・ビタミン、ミネラル)等々に分離されて管理されているのです。

上画面に実際の分離が解ります。食品番号は唯一のこの食材の番号(今回は主食の食材で、この例では01082が振られています)です。

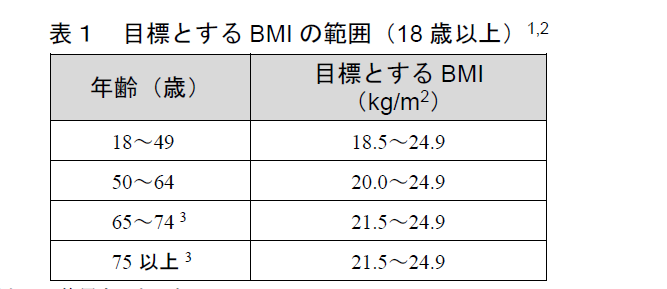

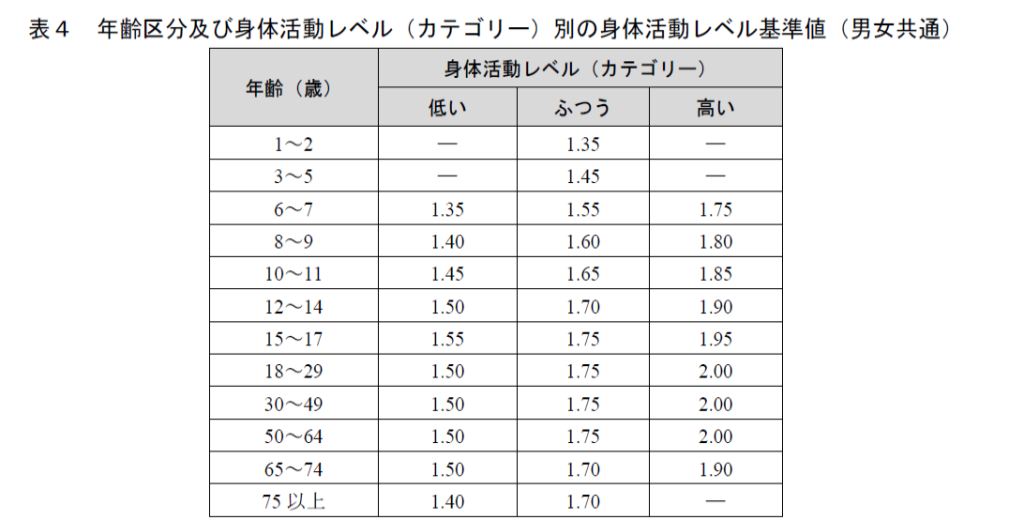

最初に貴方の総合カロリ-を決めましょ!

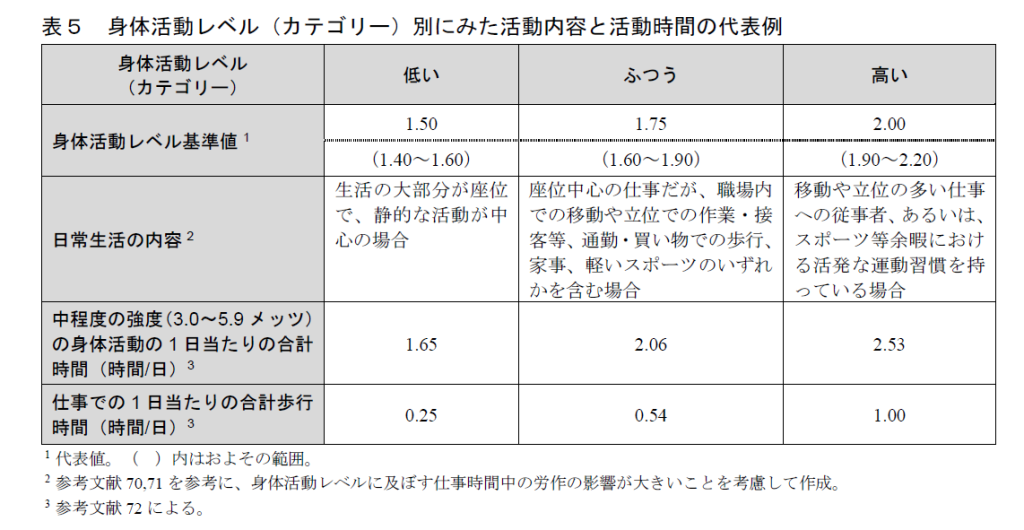

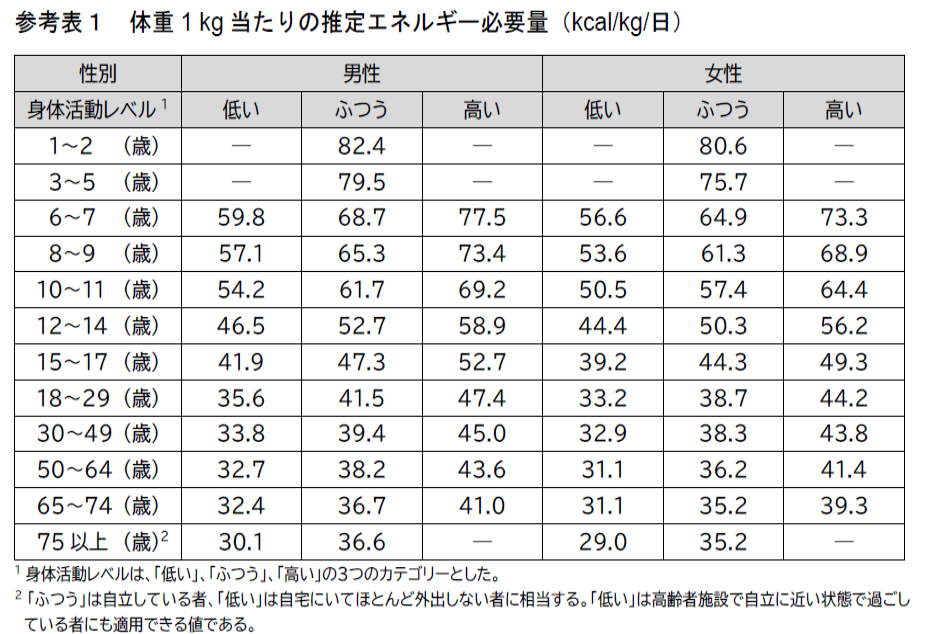

推定エネルギー必要量=体重 1 kg 当たりの基礎代謝量基準値×参照体重×身体活動レベル基準値

体重 1 kg 当たりの推定エネルギー必要量=体重 1 kg 当たりの基礎代謝量基準値×身体活動レベル基準値

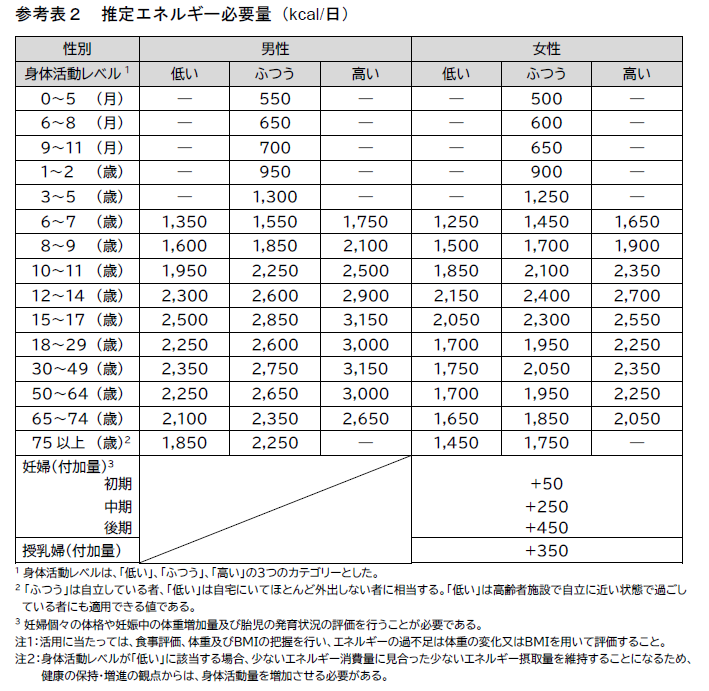

総合カロリ-は1850kcalとします(笑い)これで献立を作ります。

まず初めに適当に献立を検索しましょう(糖尿病食でね!)

豚の生姜焼き

豚ロース薄切り肉(脂身なし)75 g

小麦粉 小さじ1/3 (1 g)

玉ねぎ 40 g

油 小さじ1/2 (2 g)

Aしょうが(すりおろし)3 g

Aしょうゆ 小さじ1 (6 g)

A酒 小さじ1 (5 g)

A砂糖 小さじ1/3 (1 g)

サニーレタス 30 g

ブロッコリー 30 g

上記の主菜の献立を作ります、一応、糖尿病食と名記してありましたが親切に栄養素も記載がありました。

ttps://oishi-kenko.com/recommended_menus/1062から引用

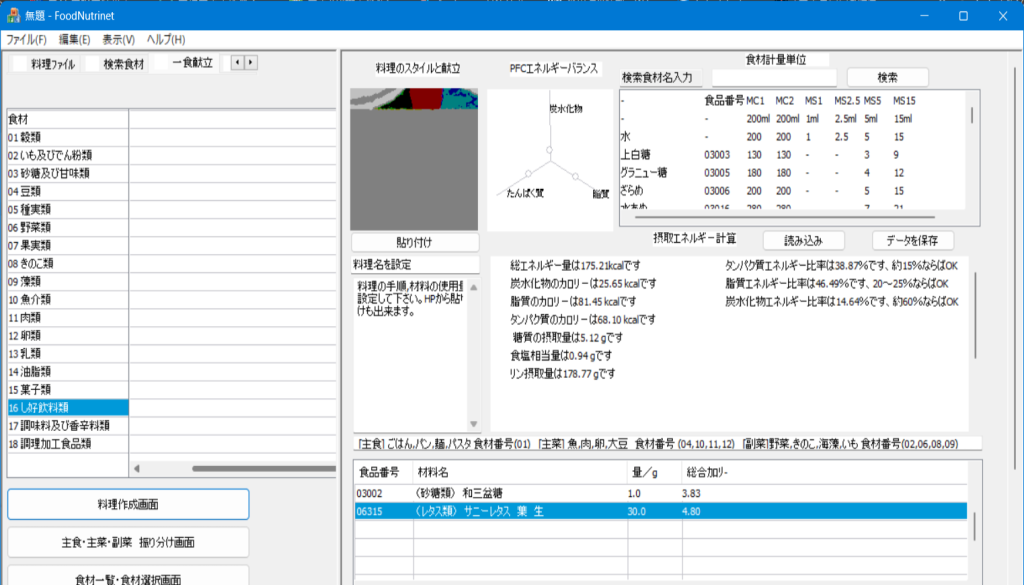

次は実際に組み込みましょう(果たしてどうなるか)

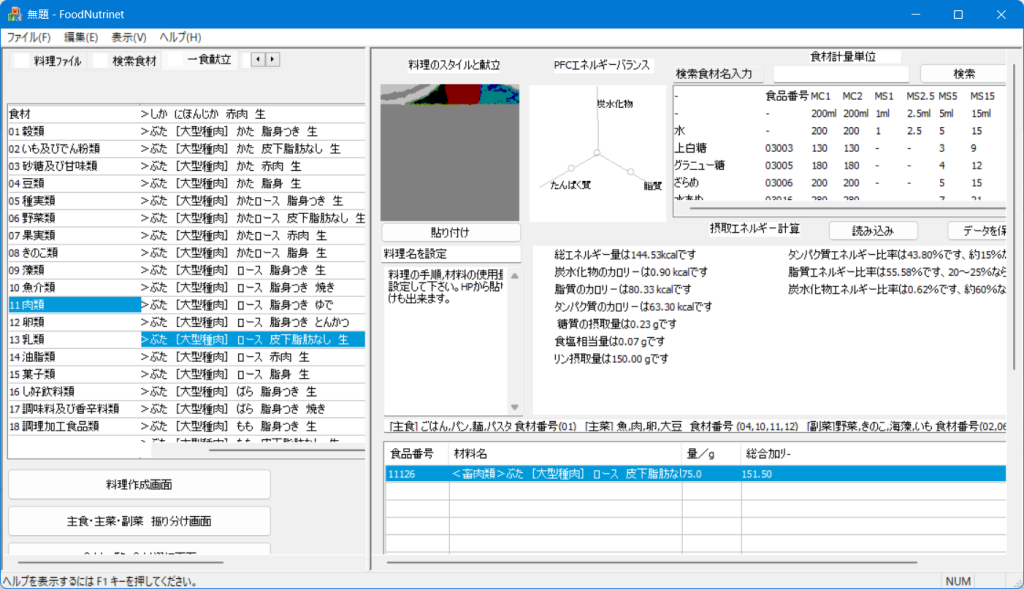

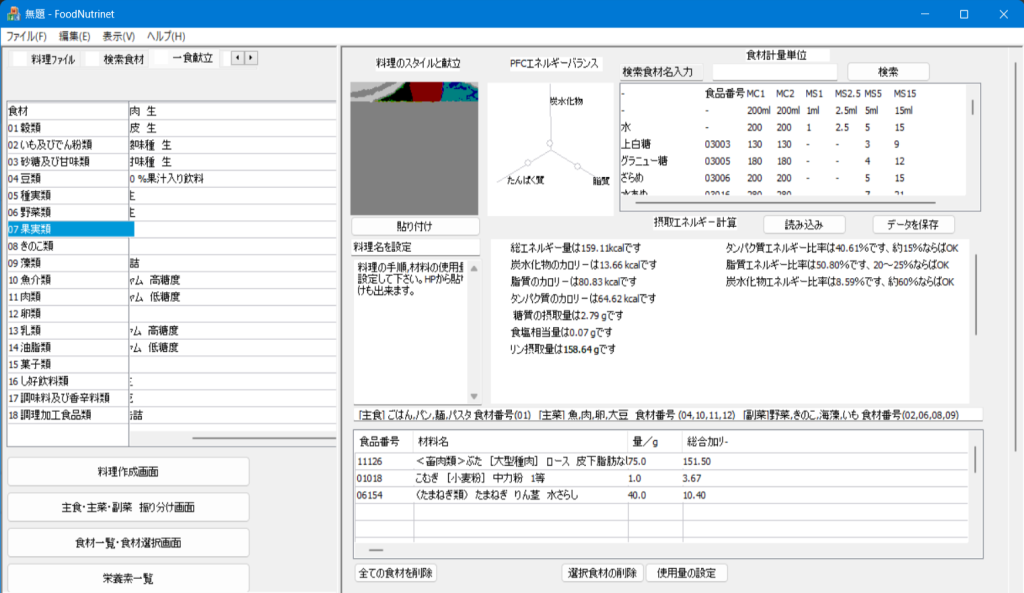

まずは豚ロース薄切り肉(脂身なし)75 gを設定しました

カロリ-は144.53kcalですね!

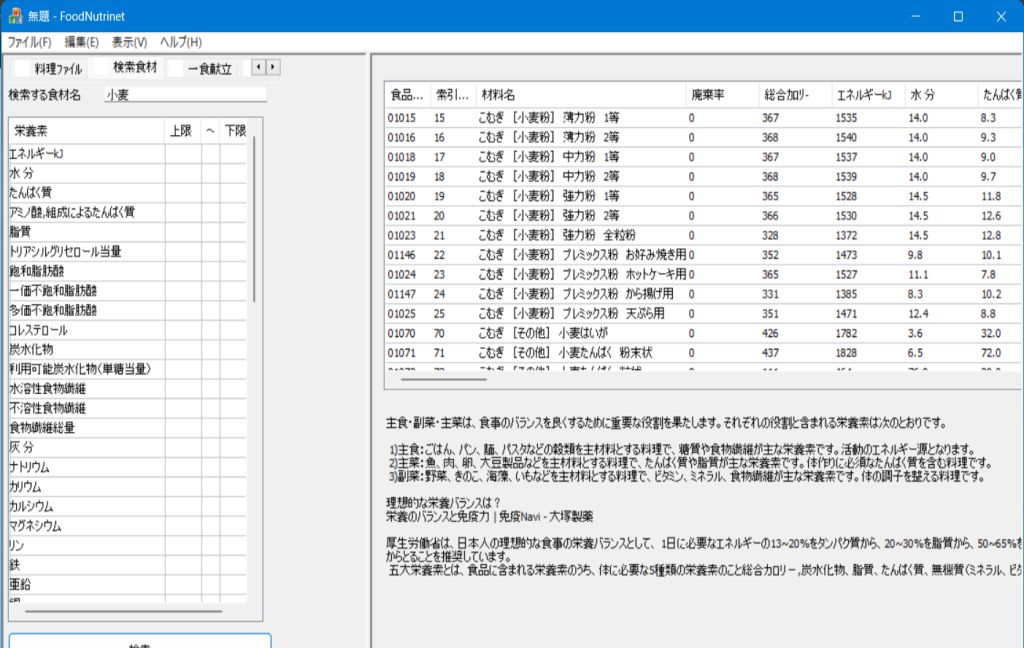

次は小麦粉

小麦粉といってもこんなに種類があります、どうするのが

中力粉 1等にしました

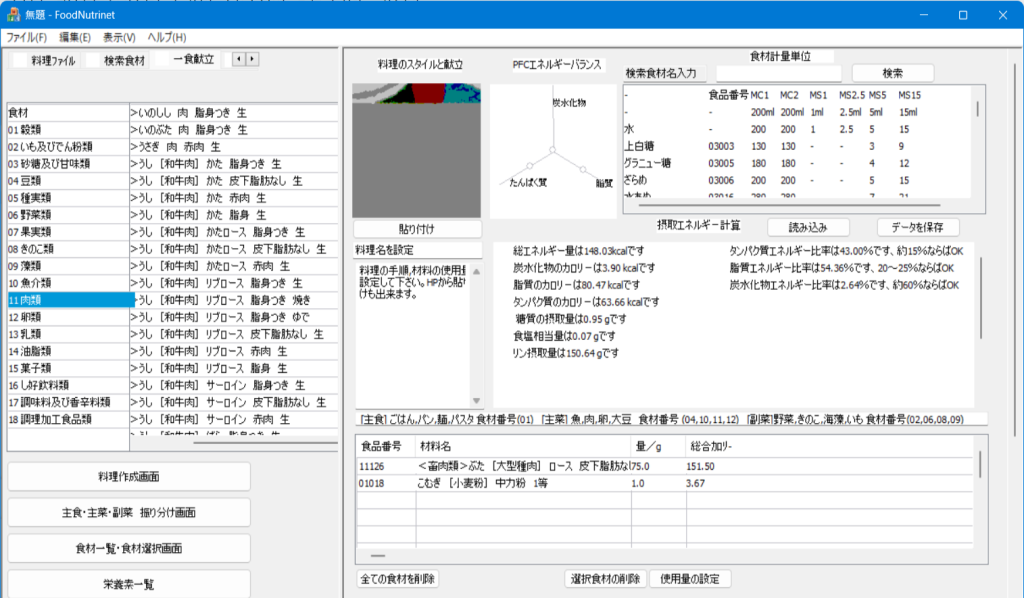

小麦粉が組み込まれています、カロリ-は148.03に変化しています。

次は玉ねぎ(40g)です。

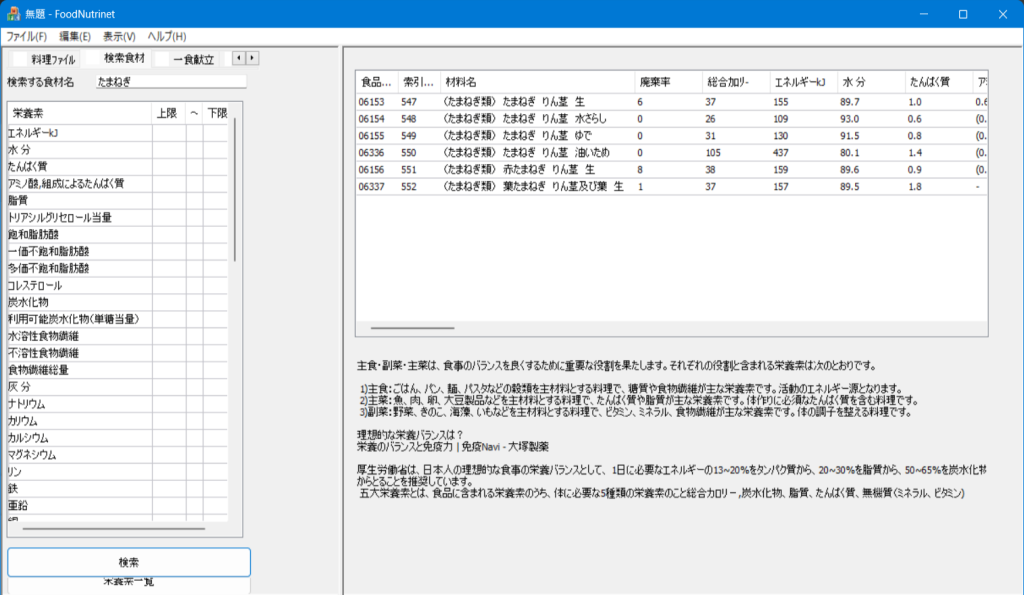

玉ねぎにもこんなにたくさん種類があるんですね

組み込みました、159.13kalに変化

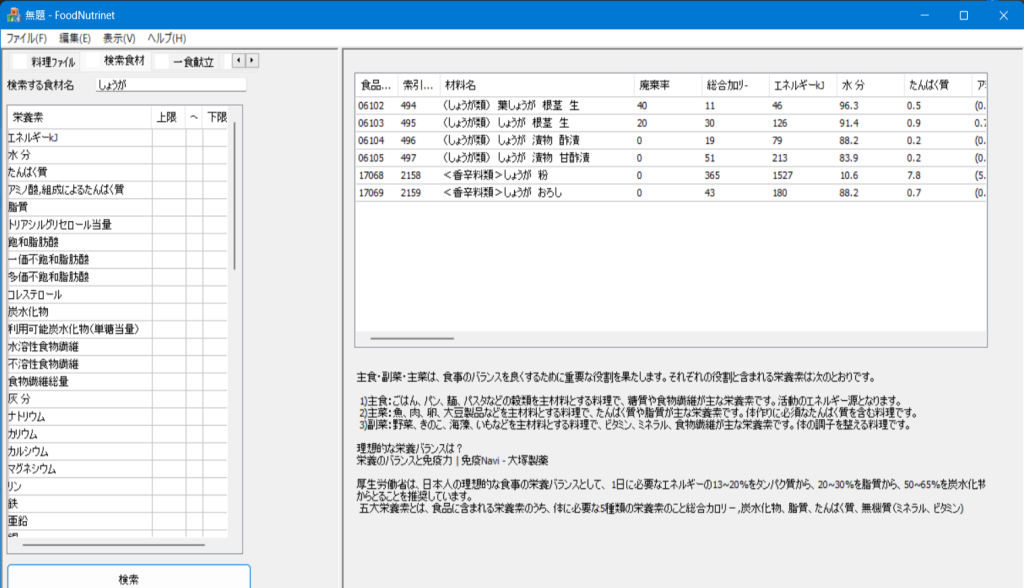

次はしょうが(3g)です

検索すると6種類リストアップされました、2番目を選択します

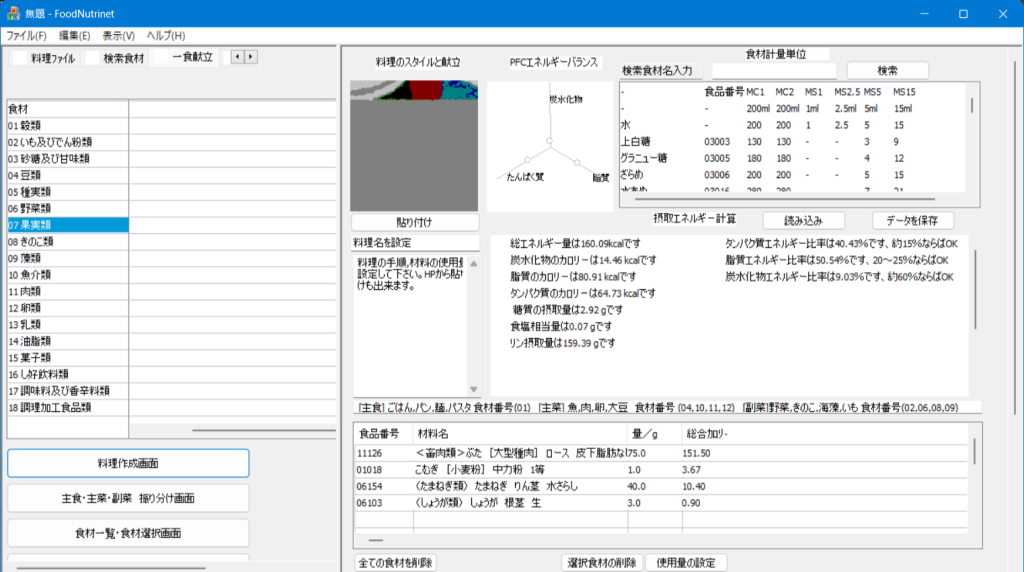

しょうが(3g)が組み込まれてカロリ-は160.09kcalに!

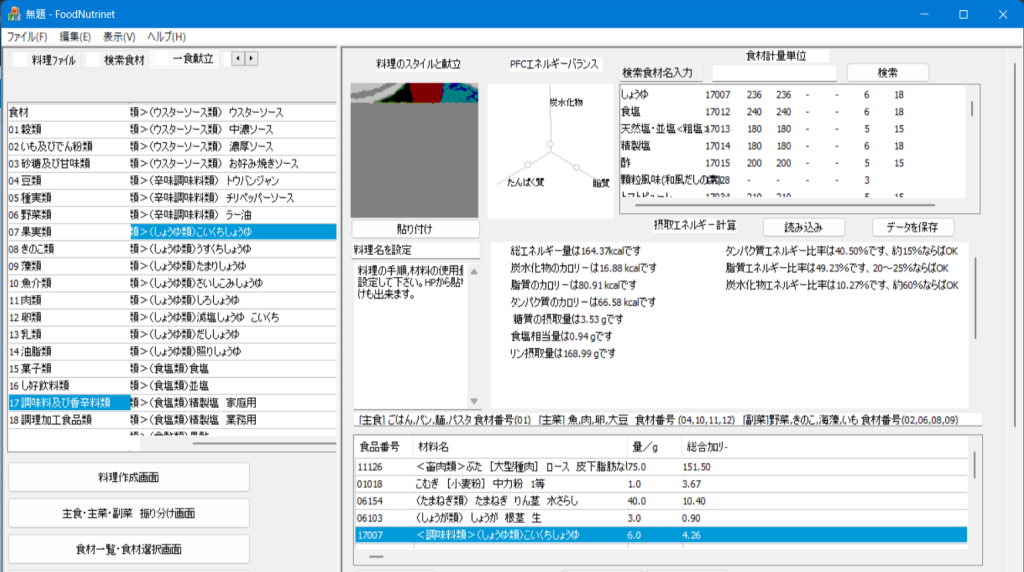

つぎは醬油(6g)で164.37kcalに増加

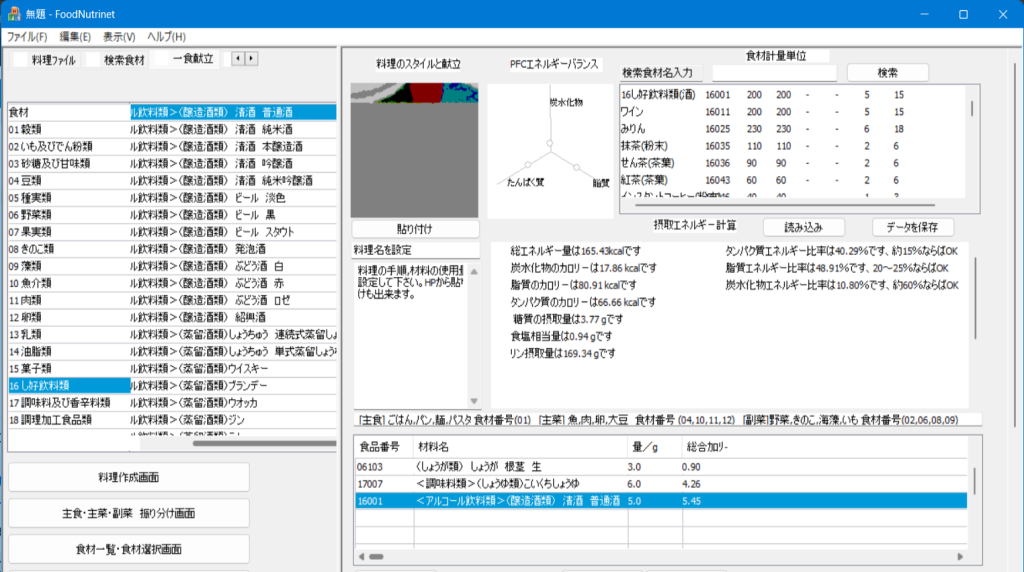

つぎは日本酒(5g)総合カロリ-は165.43kcalになりました

PFCバランスと他の中段情報に注目して!

タンパク質と脂質が増加していますが、炭水化物は変化していません。糖質3.77gで食塩は0.94gです。

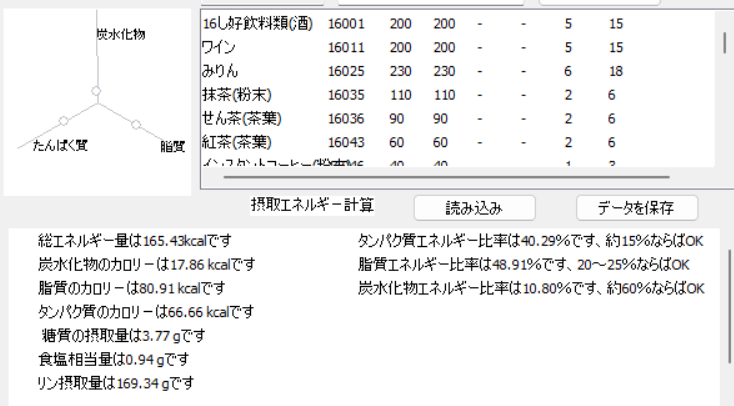

つぎは砂糖(1g)です、総合カロリ-は169.39gに更に増加r糖質は4.76gに増加

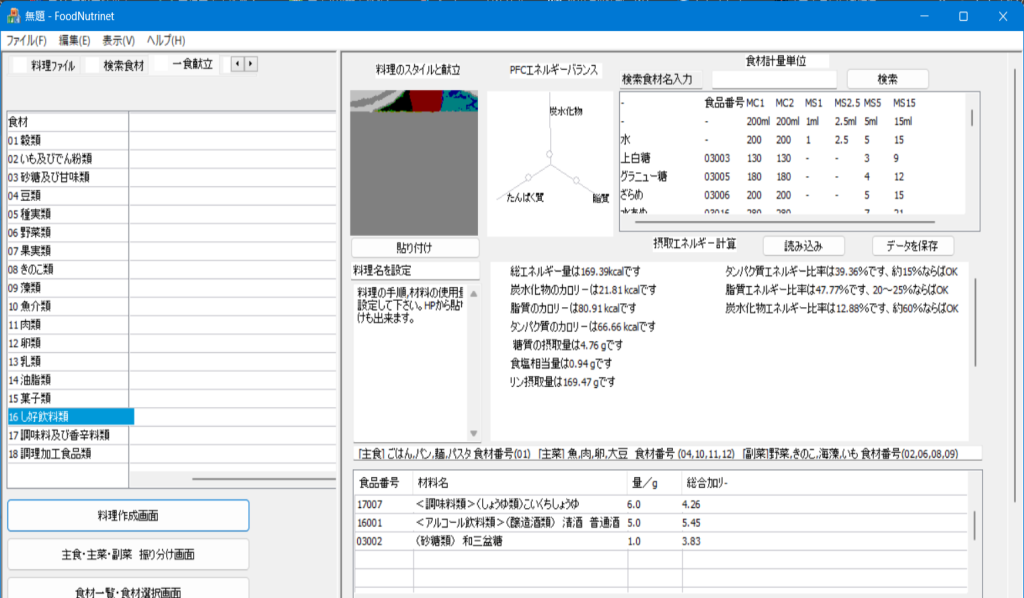

つぎはレタス(30g)です、総合カロリ-は1795.21kalです

つぎはブロッコリー(30g)総合カロリ-は185.65kcalになりました。

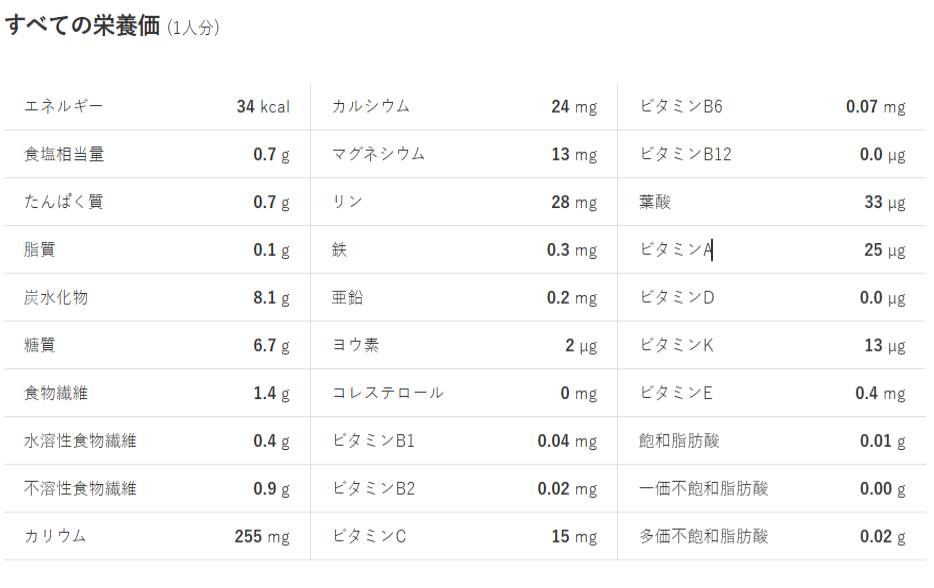

上記は私が演算した栄養価で、下記はHPで記載された栄養価です

上記が豚の生姜焼きの栄養価です、皆さん注目して見て下さい。

次は副菜で、すし酢で作る 簡単おろし和え を作ります

エネルギー 34 kcal 食塩相当量 0.7 gエネルギー 34 kcal 食塩相当量 0.7 g

気になる事

肥満・糖尿病・動脈硬化から便秘や脂肪肝まで、丸ごと改善してくれる、奇跡の料理……。いま、日本人のソウルフード“みそ汁”の健康効果が、大きく注目されています。

「毎朝、具だくさんのみそ汁を最低一杯飲むだけで、肝機能は自然と回復し、代謝のよいやせる体が手に入ります」と語るのは、日本肝臓学会認定の肝臓専門医で、栗原クリニック東京・日本橋院長の栗原毅氏。本稿では、栗原氏の新刊『肝臓から脂肪を一掃! 医者が飲むやせみそ汁』(ワニブックス刊)より、極端な「脂質制限」がもたらす弊害と、その効果的な対策について、徹底解説します。

「1日1杯のみそ汁」で肝臓から脂肪が消えていく…肝臓専門医が明かす、驚愕の科学的事実

「脂質」の極端なカットは「肝臓機能低下」につながる

脂質の取り過ぎは肝臓太りの原因になると言われますが、まったく摂らないのも肝臓のためにはよくありません。なぜなら、脂質は糖質やタンパク質と同じ、体のエネルギー源となる3大栄養素の1つ。

これらは肝臓でエネルギー源に変換される際の代謝経路がそれぞれ異なります。どれか1つにエネルギー源が偏ると、その代謝経路のみが酷使され、体に何かしらの悪影響を及ぼす恐れがあるためです。

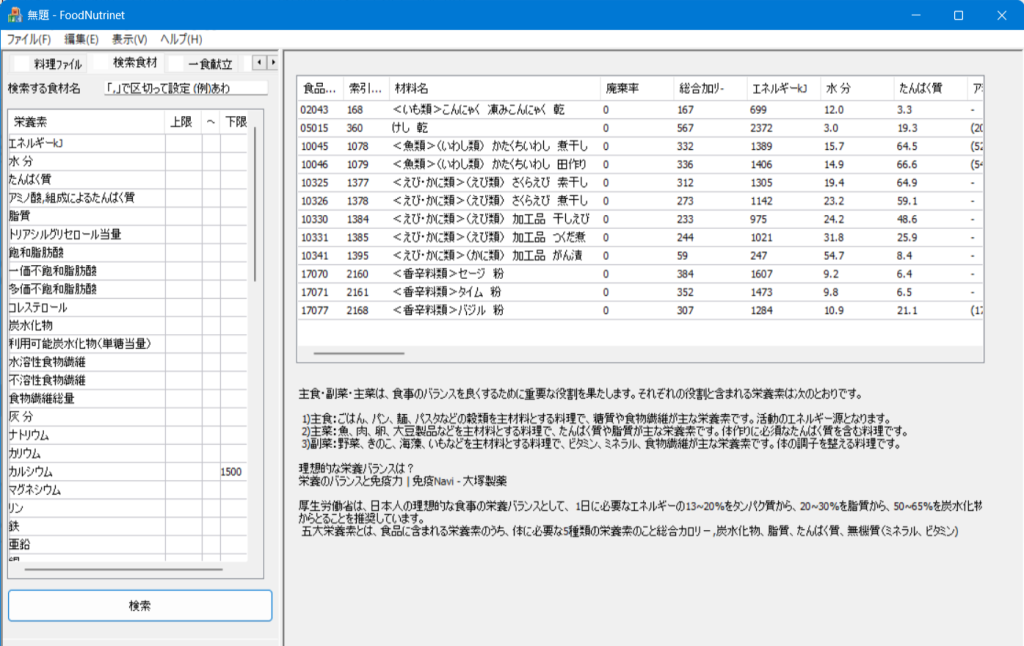

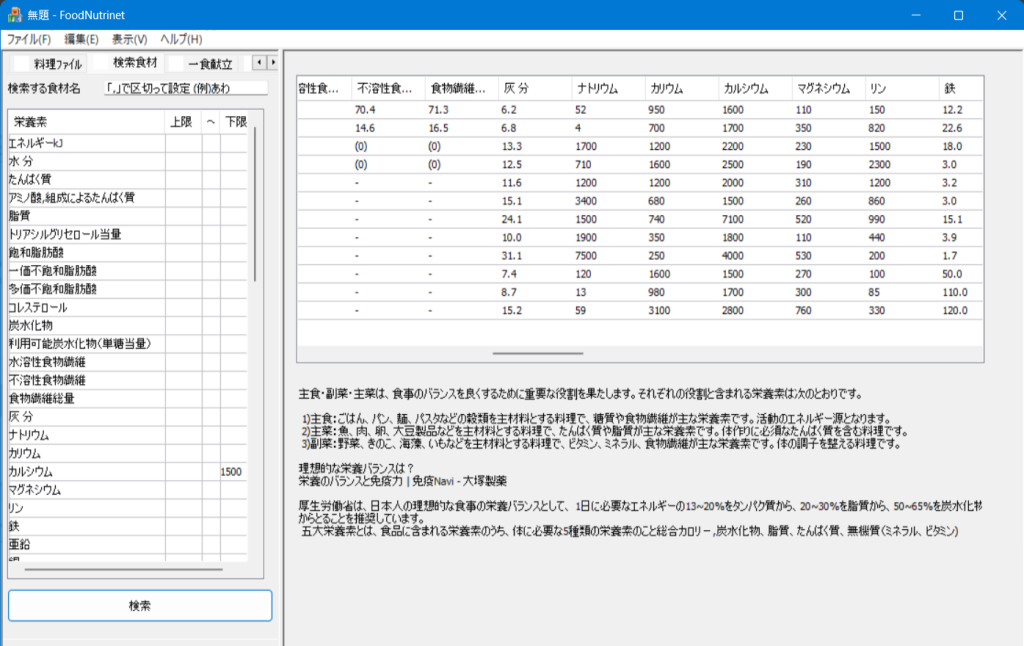

カルシウムが大腸がんの罹患リスクを大幅に減らす!!

上記は「カルシウム」の値が極めて高い食品をリストアップ

カルシウムが大腸がんの罹患リスクを大幅に減らす──そんな研究論文が今年1月、発表された。

【画像】身近にあるカルシウムが豊富な食品

カルシウムは特に成長期の子どもの骨と歯の形成に欠かせない栄養素として知られているが、この新たな研究結果が示しているのは、カルシウムの豊富な食品をとることによる大腸がんの予防効果だ。

栄養素部分のカルシウム項目に注目!!

がん研究を支援する団体Cancer Research U.K.(英国王立がん研究基金)が資金を提供した同研究では、女性50万人以上の約16年間にわたるデータを使用(うち1万2251人が研究期間中に大腸がんに罹患)。研究者が全員の食生活を分析したところ、カルシウムが豊富な食事をとっている人の大腸がん罹患率は、そうでない人に比べて著しく低い傾向があることがわかった。

英オックスフォード大学の上級栄養疫学者であり、本研究の主任研究者ケレン・パピエーは広報資料で次のように述べている。「これは食生活と大腸がんの関連性に着目した最大規模の研究であり、特に大腸がんを予防するカルシウムの有用性を明らかにしています」

研究結果によると、毎日300mgのカルシウムを摂取すると、大腸がんの罹患リスクが17%低下するという。これはコップ1杯の牛乳に含まれる量とほぼ同じだ。カルシウムが豊富な食品といえば牛乳の他にもヨーグルトやチーズがあるが、緑黄色野菜、そして豆乳などの植物性ミルク(カルシウムが加えられていることも多い)にも含まれる。

「カルシウムが体内でどのような働きをして大腸がんを予防するかは、ある程度解明されています」とパピエーは言う。「カルシウムは体内で胆汁酸や遊離脂肪酸と結合し、無害な化合物を形成して腸の内壁を傷から守ります。これが大腸がん予防につながっていると考えられています」

逆に、大腸がんの発症リスクを高める食品もある。よく知られているのは、赤身肉、特にハムやソーセージなどの加工肉だ。昨年行われた、大腸がん患者3万人以上のデータを用いた研究では、赤身肉を大量に食べることにより、大腸がんの発症リスクが最大40%高まる可能性が示されている。

特定の栄養素と病気の関連性に関する研究では、万人にあてはまる答えを出すのは難しい。しかし今回のカルシウムに関する知見は50万人ものデータを基に導き出されていることから、信頼性が高いと言える。

同研究は平均年齢60歳の女性を対象に行われたが、研究者らはカルシウム摂取の恩恵は男性や若年層にもあると考えている。大腸がんは今、懸念が高まる若年層の罹患を含め、世界的に増加している。しかしその原因はまだわかっていない。早期に発見して治療すれば完治の可能性も高くなるため、45歳を過ぎたら定期的な大腸がん検診を受けることが推奨される。

ビタミンE は大切な栄養素です

ビタミンEとは「α-トコフェロール β-トコフェロール γ-トコフェロール δ-トコフェロール」の複合体で合計された値で示します。

なのでビタミンEとは厚生労働省の栄養素公開値はそんざいしないのです。

健康を維持したり、病気の予防に欠かせない栄養素。そのなかでも、「ビタミンE」にはどういった働きがあるのかご存じでしょうか?

必要量が足りているからこそ、私たちは当たり前に毎日をすごせるのですが、不足してしまうといくつものデメリットが出てくることに…。

管理栄養士と食生活アドバイザーの資格を持つライターのゆかりさんに、「ビタミンE」が不足することでどのようなことが起きるのか())、油に溶けやすい性質(脂溶性)を持つビタミンの一種です。体内に吸収されると、肝臓や脂肪組織などに蓄えられます。

そんな「ビタミンE」の働きは、おもに次のとおり。

・全身の細胞膜に存在し、細胞を酸化から守る

・ホルモンバランスや自律神経などを整え、生殖機能を維持する

・血行を促進する

私たちは、日常生活のなかで呼吸をするだけでも毎日体内で活性酸素が発生しています。その活性酸素には、細胞伝達物質や免疫機能として働く面もありますが、過剰になってしまうと細胞を傷つけ、老化を進め、さまざまな生活習慣病の原因となってしまうのです。

このようなことから、「ビタミンE」が体内で果たす役割はとても大きいと言えるのではないでしょうか。

「ビタミンE」不足になると起きることとは?

そんな「ビタミンE」が不足すると、さまざまな不調が見られるようになります。

たとえば、神経や筋肉の障害によるしびれ、筋力低下、血流が悪くなることによる冷え、頭痛、肩こり、生理痛、腰痛などが起こります。抗酸化力(酸化を抑える働き)が弱まり、紫外線のダメージによるシミやシワが増えることも。さらには、不妊症、月経不順、更年期障害や、赤血球が壊されてしまう溶血性貧血の原因にもなりうるのです。

このほか、血管内のコレステロールの酸化が進むと動脈硬化を起こし、生活習慣病のリスクを高めてしまうことに…。

令和元年国民健康・栄養調査におけるデータを見てみると、食品からの「ビタミンE」の1日の摂取量は、男女ともにどの年代でも充足していることがわかっています。そのため、通常の食生活を送っていれば不足の心配はありません。

「ビタミンE」を多く含む代表的な食材

ここからは、「ビタミンEの複合体」を多く含む食品についてご紹介します。

・ひまわり油

・アーモンド

・とうもろこし油

・なたね油

・マーガリン

・マヨネーズ

・落花生

基本的には、植物油や植物性の油脂を多く含む食品中に「ビタミンE」が豊富です。

また、あまり一度に多く口にする食品ではありませんが、せん茶・抹茶・玉露の茶葉、唐辛子、ドライトマト、あゆの内臓、あん肝、魚卵(すじこ、からすみ、いくら、たらこ)などにも「ビタミンE」は多く含まれていますよ。

なお、「ビタミンE」は脂溶性ですが多くは便として排出されてしまうことから体内に溜まりにくく、通常の食事では過剰摂取の問題はありません。ただし、サプリメントなどで過剰摂取した場合には、出血が止まりにくくなったり骨量を減少させることが指摘されているので注意しましょう。

効率よく摂取するための食べ方や、おすすめの組み合わせ

「ビタミンE」は油に溶けやすいという性質があるため、油脂を含んだ食材を選んだり、油を使った料理に加えることで体への吸収率を高めることが可能です。

ただし、特定の栄養素のことばかりに目を向けて、基本の食事がおろそかになっては元も子もありません。

先述したような「ビタミンE」を多く含む食品ばかりを積極的にとるような生活が続くと、脂質の割合が高くなってしまいエネルギー過剰による肥満の心配も…。それ以外の食品にも「ビタミンE」は幅広く含まれているため、バランスよくさまざまな食品をとることを心がけましょう。

ちなみに、「ビタミンE」の抗酸化作用を期待するのであれば、ビタミンA(β-カロテン)、ビタミンCを同時にとるようにすると相乗効果が期待できますよ。これらの栄養素が豊富に含まれている食品といえば、緑黄色野菜です。

とくに健康を維持するうえでは野菜の適量摂取も欠かせないため、比較的「ビタミンE」が多く含まれるかぼちゃ、モロヘイヤ、ブロッコリー、パプリカ、ほうれん草などの緑黄色野菜も食事のなかに上手にとり入れることをおすすめします。

主食・主菜・副菜をそろえ、炭水化物・脂質・たんぱく質が偏らないような食事を意識し、そのうえでご紹介した栄養豊富な食品をとり入れるようにしてみてはいかがでしょうか。

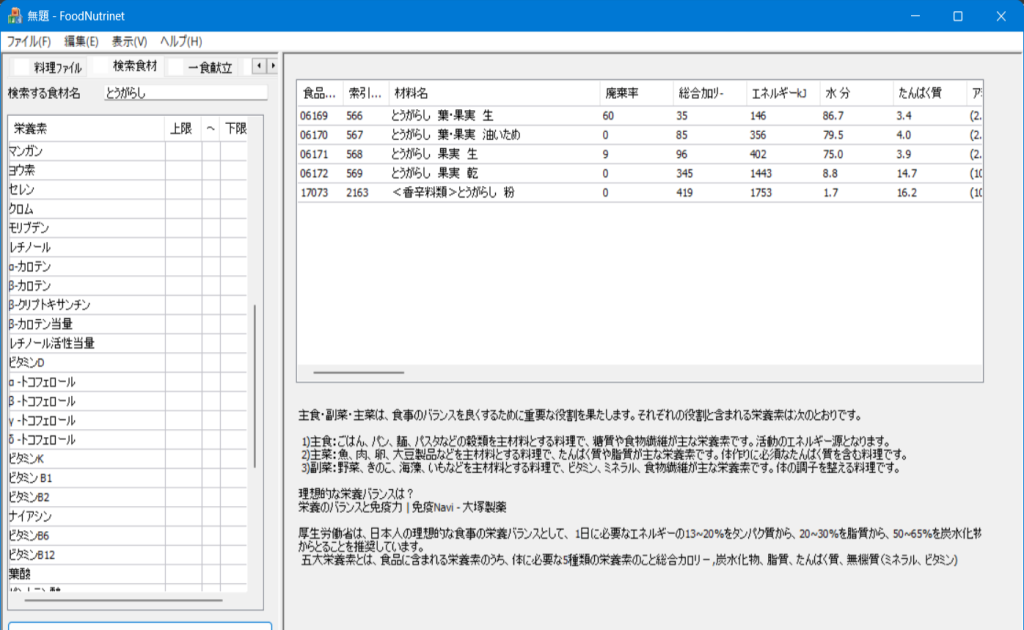

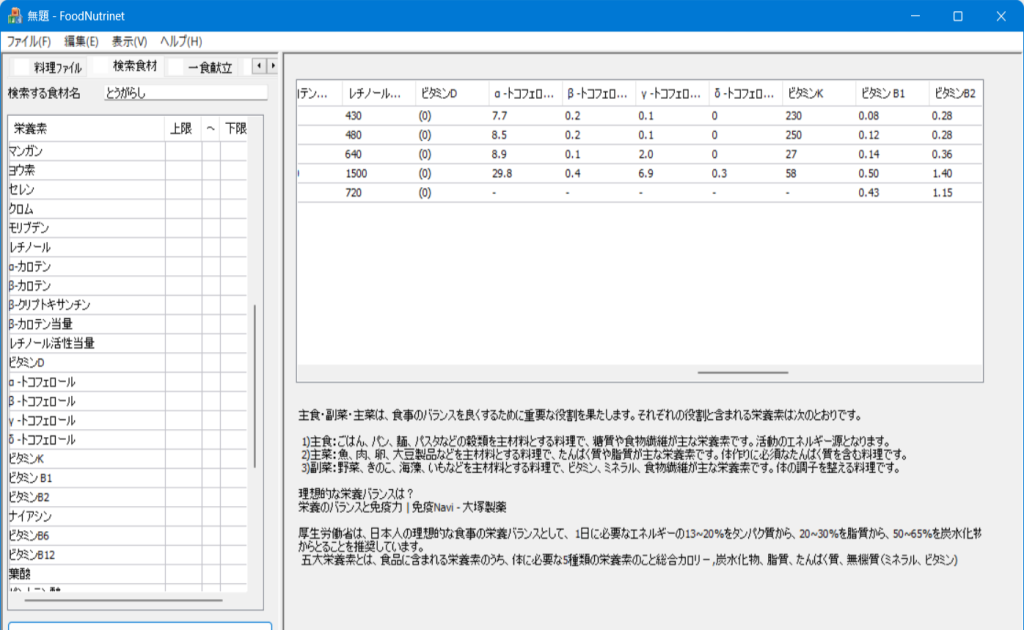

唐辛子をUPして見ました

ビタミンEの栄養素項目部分に注目(この唐辛子では余り当てにはなりません、ま!こんなものです皆さん信用しない様に)

これから透析患者向け献立に急遽変更し、調査して行きます

透析患者といっても色々な個人差と状態で変化して行きます、食事でも大きく寿命が変化しますから非常に重要な事柄で「カルシウム、リン、食塩、タンパク質」等の量を個人差もあり厳密に知る必要が有ります、普通は知る術がなく適当に判断するしか有りません。

透析食を知ろう

バランスのよい食事をする。

運動量(消費量)に見合ったエネルギーをとる。

たんぱく質を適量とる。

塩分・水分をとり過ぎない。

カリウム・リンをとり過ぎない。

透析食の一日の食事基準

エネルギー (体重1kg当り)35~40Kcal

たんぱく質 (体重1kg当り)1.0~1.2g/週3回透析 1.0g/週2回透析

塩分の制限 1日5~7gを目標に減塩します。

水分 1,000ml以下(個人差があります)

カリウム 2,000mg以下(調理前)

リン 900mg以下

バランスの良い食事とは?

規則正しく食事をとり、偏食をしないようにする。

糖質、脂質、たんぱく質、ビタミン、ミネラルが適量に配分された食事にする。

エネルギーについて

エネルギーを十分とるコツ

主食をしっかりとる。

ご飯(中茶碗1杯160g:270kcal)、食パン(1枚60g:160kcal)、うどん(1玉240g:250kcal)

油脂や砂糖を利用する

揚げ物、炒め物、サラダ、甘煮など

砂糖、水あめ、バター(マーガリン)を使った菓子類を間食に取り入れる。

*あらかじめ食事からたんぱく質を3g程度控えておけば市販の和菓子やケーキ、クッキーなどで100~200kcalは楽に補給できる。

でんぷん製品を料理に取り入れる。

春雨、くずきり、片栗粉、コーンスターチ、くず粉

低(無)たんぱく・高エネルギーの食品を活用する。

ゼリー、あめ玉、マシュマロ、粉あめ、マクトン製品など

エネルギーが足りないとどうなるでしょうか?

摂取エネルギーが必要量を下回る状態が続くと、今まで貯蔵されていた脂肪や体たんぱく(筋肉・血液)がエネルギーとして燃えてしまいます。その結果、筋肉が減少、体重もだんだん減ってきて、疲労や脱力感が現れ、無気力になってしまいます。

また、体たんぱくが燃えれば、尿素窒素などの毒素が発生することになり、たんぱく質を多く摂った時と同じになってしまいます。つまり、身体を維持できるだけの十分なエネルギーをとらなければ、たんぱく制限食は無意味になるうえに栄養失調という生命の危機に陥ってしまうのです。

エネルギー補給のコツ

エネルギー補給は穀物をたっぷり使うことが一番効果的です。ごはんを1日200gずつ3回食べると、それだけで約1000kcal摂取できます。ただし、穀物は意外に多くのたんぱく質が含まれていて、15gもあります。たんぱく制限が厳しい場合は主食だけで50%にもなってしまうので、低たんぱく食品を使う事が必須になります。

その他、次のような方法でエネルギー不足にならないようにしましょう。

たんぱく/カロリー比の少ない食品を選びましょう。

(例:マグロは赤身よりトロ・白身魚より青身魚・赤身肉よりばら肉)

砂糖をたっぷり使いましょう。

春雨やくずきりなどでんぷん製品を料理に取り入れましょう。

揚げ物、炒め物、サラダ(油の入ったドレッシングやマヨネーズ)など、油を使った料理を多くしましょう。

間食にたんぱくの少ない菓子類やジュース、シャーベットなどを利用しましょう。卵・乳製品・餡が使われているお菓子はたんぱく質が意外に多く含まれているので注意しましょう。

アルコール飲料も適量であればエネルギー源になります。

特殊食品の低(無)たんぱく・高エネルギー食品(粉あめ、マクトンなど)を利用しましょう。

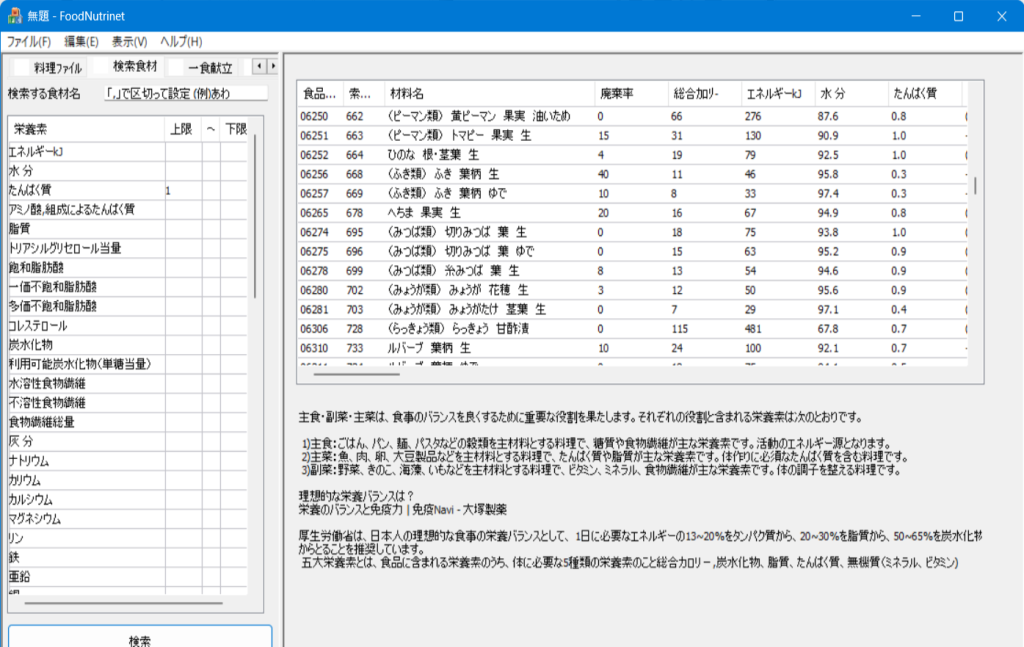

タンパク質量が少ない物

結構沢山有(何百種類も)るんですね!でもね皆さんがこれを知る事は困難なのです!HPで述べられているいい加減な意味でしか無理です!悲しいが現実です。

いくつもの条件を同時に考慮する必要があります

カルシウム、リン、食塩、タンパク質らの摂取量を知らなければなりません、もうPFCバランスの値はナンセンスで!その方と家族に大きな影響がでて、しかも病人の命に係わるんですから!大変です。

これからは血液診断書の値が最重用になリますので各記号を良く理解をする事が重要になります、なぜなら栄養素の各項目は具体的に知る事が出来るからです。

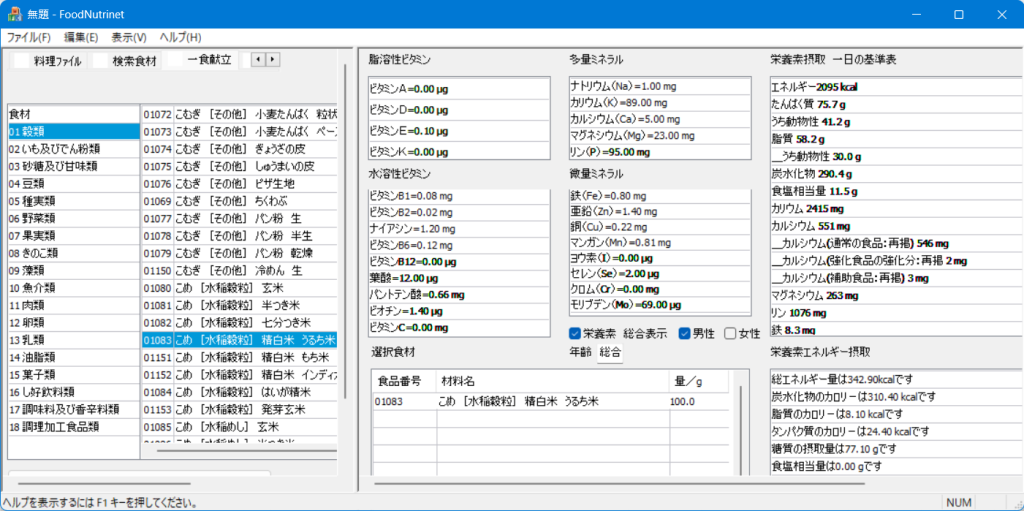

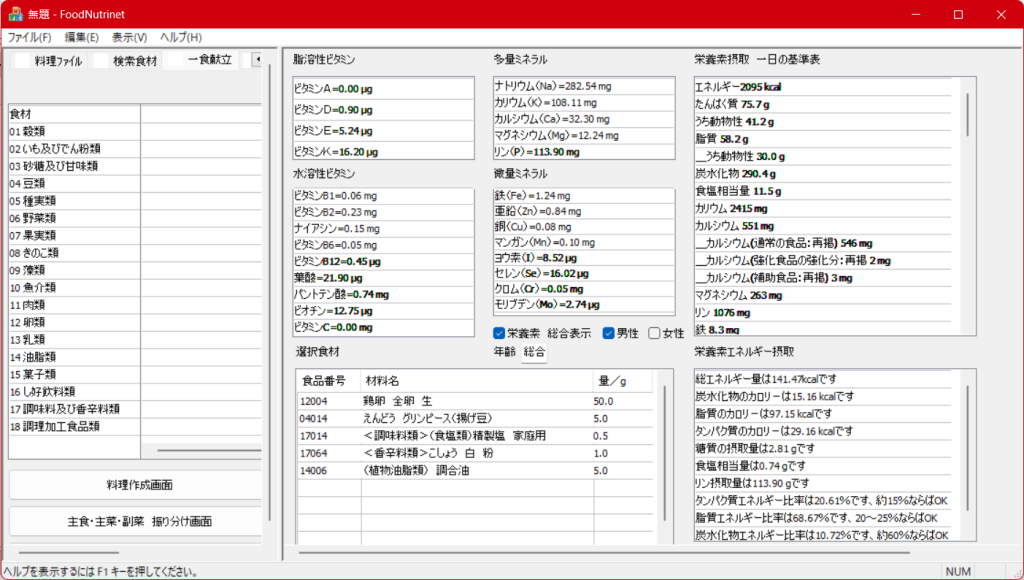

ご飯100gでの摂取栄養素

これはご飯100gに含まれる栄養素一覧です、よく見て下さい値は正確です、これらを見ながら透析献立を作成していきます、リアルタイムで変化しています、後から詳細に御説明して行きます。

これが食材画面で、細かくカロリ-とか糖質もけいさんされています

エネルギー補給のコツ

エネルギー補給は穀物をたっぷり使うことが一番効果的です。ごはんを1日200gずつ3回食べると、それだけで約1000kcal摂取できます。ただし、穀物は意外に多くのたんぱく質が含まれていて、15gもあります。たんぱく制限が厳しい場合は主食だけで50%にもなってしまうので、低たんぱく食品を使う事が必須になります。

その他、次のような方法でエネルギー不足にならないようにしましょう。

たんぱく/カロリー比の少ない食品を選びましょう。

(例:マグロは赤身よりトロ・白身魚より青身魚・赤身肉よりばら肉)

砂糖をたっぷり使いましょう。

春雨やくずきりなどでんぷん製品を料理に取り入れましょう。

揚げ物、炒め物、サラダ(油の入ったドレッシングやマヨネーズ)など、油を使った料理を多くしましょう。

間食にたんぱくの少ない菓子類やジュース、シャーベットなどを利用しましょう。卵・乳製品・餡が使われているお菓子はたんぱく質が意外に多く含まれているので注意しましょう。

アルコール飲料も適量であればエネルギー源になります。

特殊食品の低(無)たんぱく・高エネルギー食品(粉あめ、マクトンなど)を利用しましょう。

透析食の一日の食事基準(個人差が有ります)

透析食の一日の食事基準

エネルギー (体重1kg当り)35~40Kcal

たんぱく質 (体重1kg当り)1.0~1.2g/週3回透析 1.0g/週2回透析

塩分の制限 1日5~7gを目標に減塩します。

水分 1,000ml以下(個人差があります)

カリウム 2,000mg以下(調理前)

リン 900mg以下

と言われても私たちにはへ?と言うしか有りません、そう!これが現実ですね!でもこれからは貴方は正確に知る事が可能になります。期待して下さい貴方を絶対に裏切りませんよ!上記の情報量よりもっと正確に多くの事柄を知る事が可能になるのです。透析食に付いて説明をして行こうと思います、質問が有る時は是非相談して見てください。

仮に貴方が透析患者になったとして自信を持つて献立!作成できる?

大丈夫ですこのアプリを使い必ず病院よりも正確な献立が貴方に出来ますから安心して下さい!今回はJAとりで総合医療センター の献立で検証します。

手順は朝食~主食・主菜・副菜・間食を検討し栄養素を表示します、さて!どうなるかです、では始めましょう!まずは朝食からですが栄養素の値には個人差があるので良く上記の内容を理解して置き基本の計算も出来る様にし置いてください(簡単ですから)!今まで存在するのhpでは此処まで正確に摂取栄養素値を正確に又信用性のある表示が出来るHPはないでしょう!取り合えず透析食の一日の食事基準を守れる献立を立て行きます。

まず最初に使う主食のクロワッサンとロールパンが見て下さい!すでに作成されています。使用量は100gが規定値ですから変更して行きますが、使用料は後から修正します。

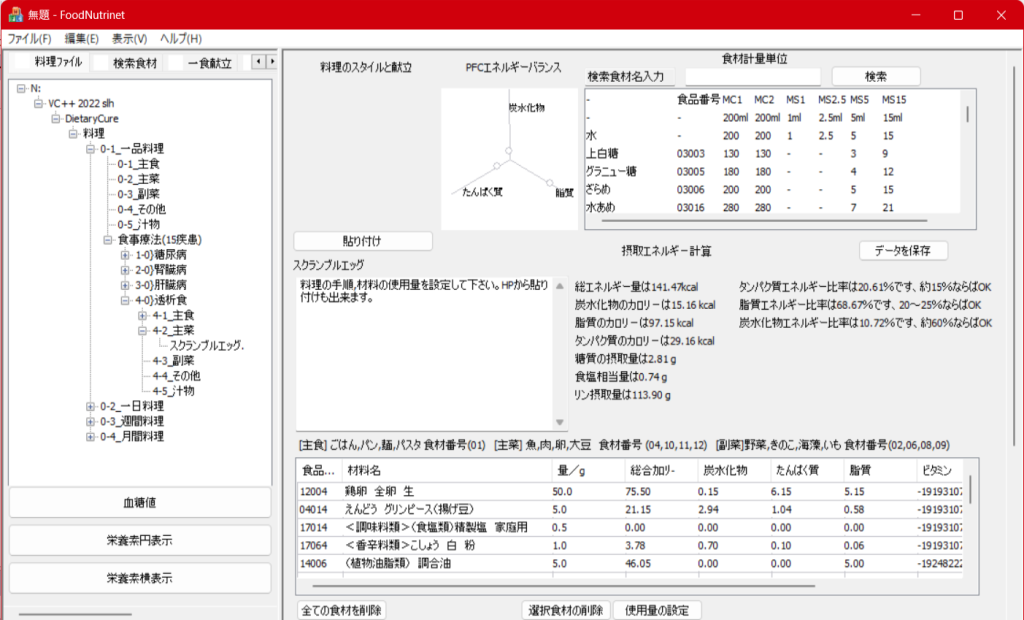

スクランブルエッグの食材を主菜フォルダ-内に追加した

カロリ-は141.4kcalです、糖質は2.81gです。

上記はスクランブルエッグの栄養素一覧です。

後残すは、ヨ-グルトと桃缶です。